Мы уже писали о том, что в настоящее время есть возможность совершать жертвоприношения — с помощью учебы, молитвы и работы над собой.

Если внимательно рассмотреть все стадии процесса жертвоприношения в буквальном смысле и сравнить их с духовными аналогами, мы можем увидеть несколько любопытных фактов:

1) Когда мы приносим животное на алтарь, оно полностью теряет свой статус животного и становится святым объектом. Но этого не происходит, когда мы совершаем аналогичное действие с животной душой — только во время Освобождения животная душа потеряет свою материальную составляющую, так как в ней поселится на постоянной основе божественный огонь.

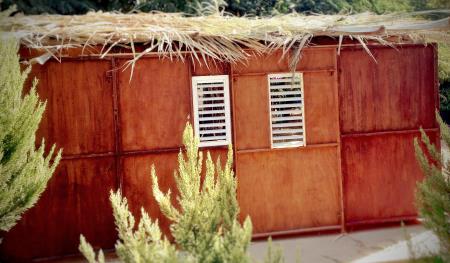

2) Вообще, цель творения мира заключается в том, что возжелал Всевышний для Себя жилище в нижних мирах. Он создал грубый материальный мир, в котором раскрывается святость самого высокого уровня. Поэтому когда мы приносим животное на алтарь и превращаем его в объект святости, тем самым мы реализуем цель творения в гораздо большей степени, чем при работе со своей животной душой.

3) Алтер Ребе объясняет, что принесение в жертву животных, которое произойдет в Третьем Храме, будет на более высоком уровне, чем в предыдущих Храмах. Тогда жертвоприношения символизировали отдаление от зла и соприкосновение с благом Всевышнего, но так как в будущем исчезнет зло, жертвоприношения будут способствовать нашему поднятию на новые уровни святости.

Это помогает Сохачевскому ребе дать ответ на сложный вопрос: в Талмуде есть обсуждение по поводу того, каким образом произойдет процесс подготовки к первому входу Аарона и его детей в Храм после пробуждения мертвых. Непонятно, почему здесь используется слово «первый», ведь они уже занимались в прошлом этим?

Но на основании вышеизложенного становится понятным, что в Третьем Храме речь идёт о служении на новом уровне, подобно которому не было в прошлом.

Источники: «Йома» 5б; «Тора Ор» гл. «Вайехи» 46:4 со слов «Привязывает к виноградной лозе своего осла»; «Тания» гл. 36; Книга «Авней Незер» (Камни из короны») раздел «Судный наперсник» («Хошен мишпат») п. 3; Эссе «И так» 5637 года, гл. 19-22; Эссе «Прикажи сынам Израиля» 5711 года.